董其昌Dong Qi-Chang

1555-1636

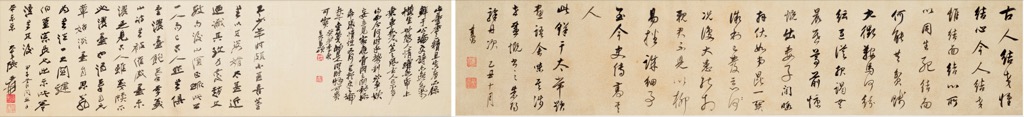

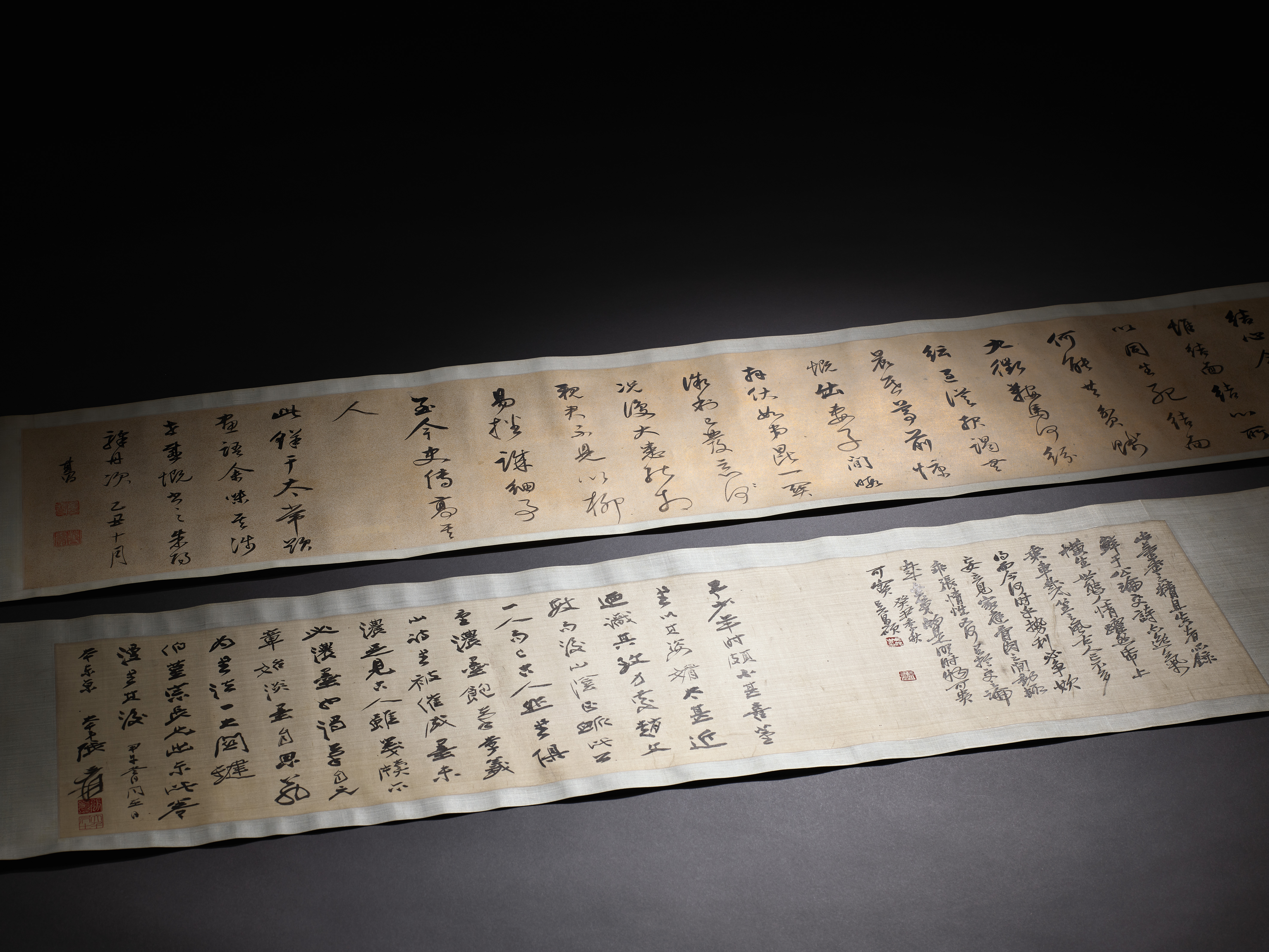

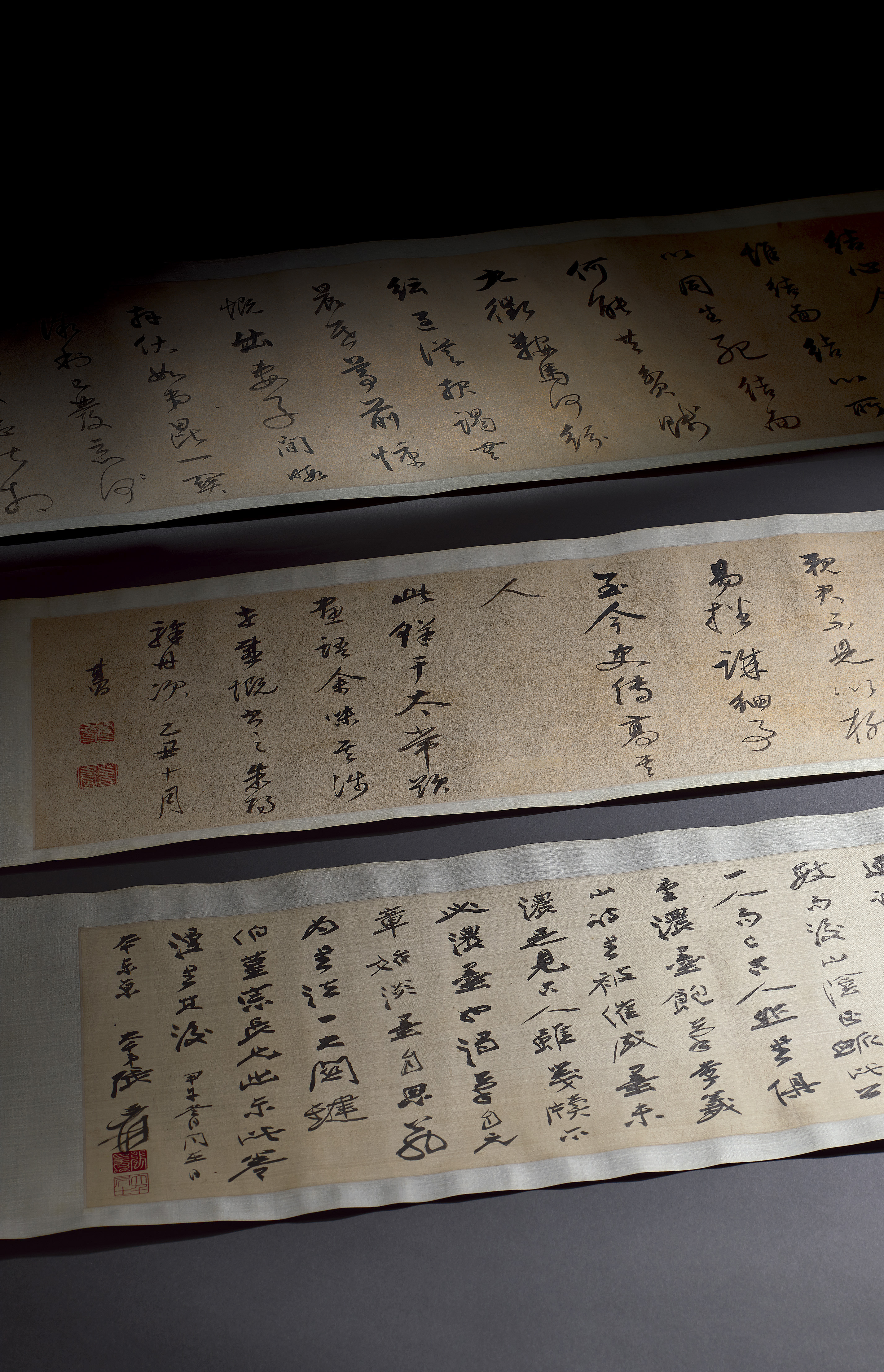

董其昌草書鮮于樞題畫詩

年代:1625

NT$ 6,000,000-8,000,000

RMB¥ 1,200,000-1,600,000

HK$ 1,500,000-2,000,000

-

媒材/尺寸

手卷 水墨 金箋紙本, 28.5x138.5cm

-

款識

古人結交惟結心,今人結交惟結面。結心所以同死生,結面何能共貧賤?九衢鞍馬何紛紜,過從報謁無晨昏。尊前慷慨出妻子,閒暇拜伏如弟昆。一關微利已發□,況復大患能相親?君不見,以柳易播誠細事,至今史傳高其人。此鮮于太常題畫語,余味其涉世感慨,書之朱陽驛舟次。乙丑(1625)十月,其昌。

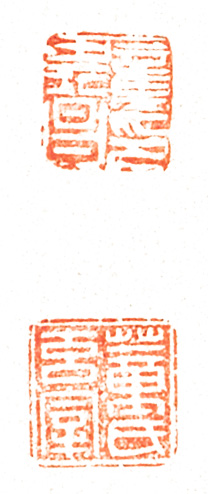

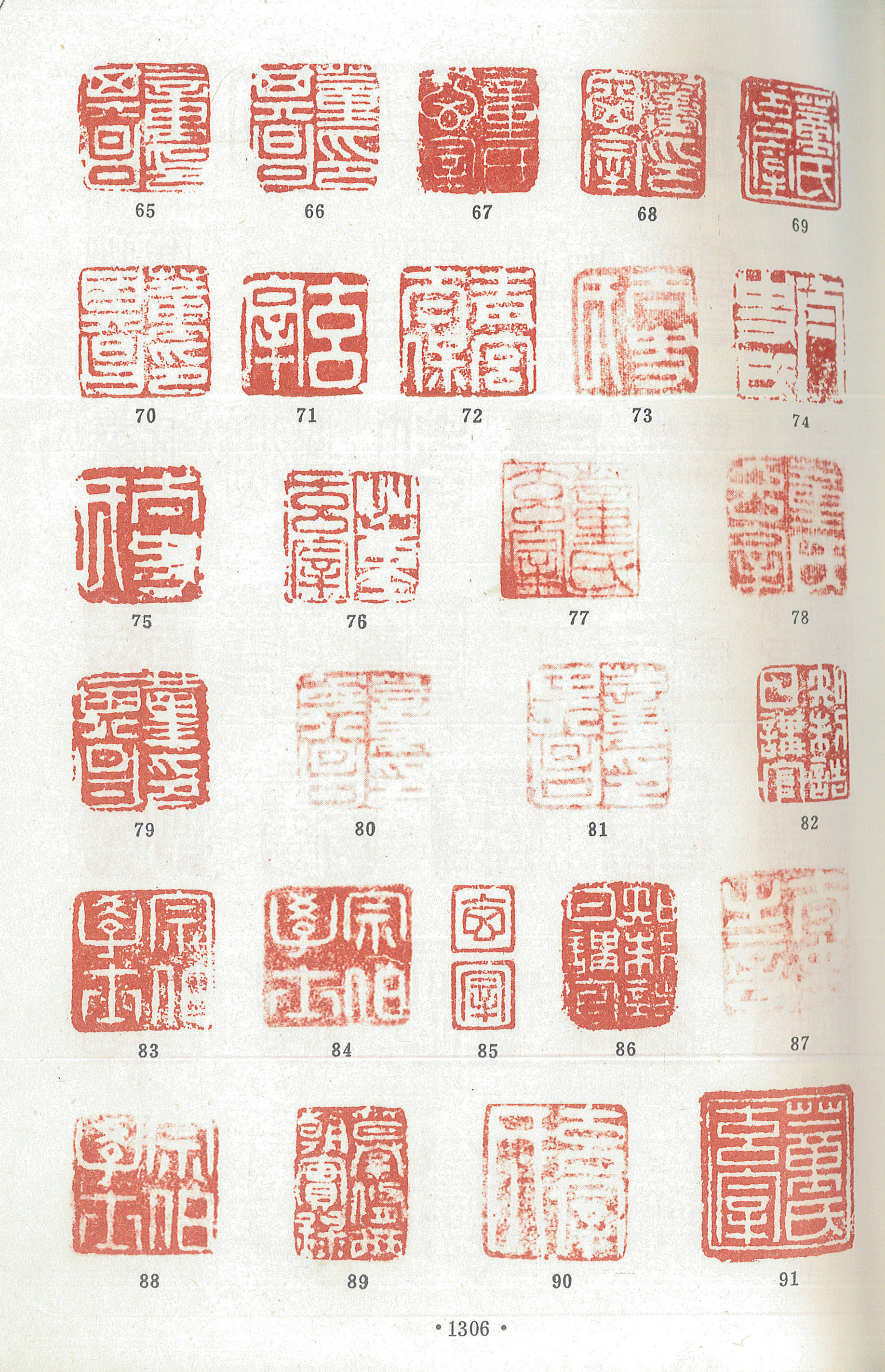

鈐印:董其昌印(白)、董氏玄宰(白)。

跋:

吳昌碩:此董書之精且真者,所錄鮮于公論交詩,亦逸氣橫生,世態人情躍然紙上,乘車戴笠之風古人已不多得,而今何時乎?勢利必爭,欺妄立見,家庭骨肉之間動輒乖張情性,又何有於交之論哉!金箋的是明時物,可貴可寶。癸丑(1913)季秋,吳昌碩。鈐印:吳俊之印(白)、吳昌石(朱)。

張大千:予少年時頗不甚喜董書,以其姿媚太甚,近迺識其致力處,趙文敏而後山陰正脈,此公一人而已。古人作書俱重濃墨飽筆,李義山詩「書被催成墨未濃」,足見古人雖箋牘亦必濃墨也。渴筆自元章始,淡墨自思翁,為書法一大關鍵。伯堇(謹)宗長兄出示此卷,漫書其後。甲午(1954)冬月同在日本東京,大千弟張爰。鈐印:張爰(白)、大千居士(朱)。

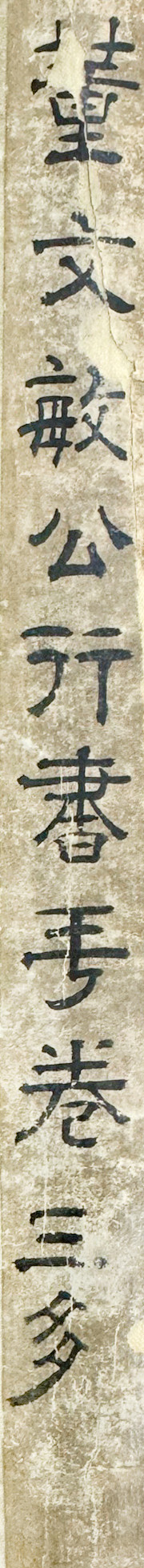

簽條:董文敏書鮮于公論交詩妙品。 -

鈐印

張爰(白)、大千居士(朱)。

-

來源

《柳鳳居藏書法選》,上海書畫出版社,2012年12月,P.16。

特別註記:此手卷曾經張伯謹先生舊藏。 -

賞析

董其昌(1555-1636)上海人。字玄宰,號思白、香光居士。萬曆16年進士,授翰林院編修,官至禮部尚書。通禪理,精鑒藏,工詩文,擅書畫及其理論,是晚明影響最大的書畫家。其書法擅於吸收古人的長處,攝取、體會、融合他人用筆和結字的巧妙,變化為自我面貌。用筆講究空靈,注重虛和取韻,強調用筆的能動性,故能以瀟灑出塵、變化無端的形態,在明代書壇開出一代新風。董氏書法以行、草造詣最高,用墨講究枯瀟生動,盡得精妙。

此卷係董其昌古稀之年所書,可謂人書俱老之成熟境界,本幅錄鮮于樞題畫詩作。書寫時間為「乙丑十月」,即天啟5年(1625),董氏時年70歲,官至南京禮部尚書。此卷書寫心手相應,頗得己意,並稱只恨不能為米芾所賞,可見頗傳米書神韻。

董其昌書畫享盛名,書作上多署款董其昌、其昌;畫作上多署款董玄宰、玄宰,真蹟所用紙絹多精良,雖歷四、五百年,仍多潔淨少破損。其書法繼趙孟頫嫵媚圓熟的「松雪體」稱雄書壇數百年後,以生秀淡雅、飄逸空靈的風格,獨闢蹊徑,領一時風騷,書名遍中外,曾於72歲時言:「今七十二人矣,未知一生紙費幾何,筆退幾何!在禮部時,高麗進貢使者,詢知余坐堂上,便謂異事,想事跡亦傳流彼中。又同年夏子陽黃門使琉球歸,追請余書,以應琉球使人。」

董其昌書作在當時已「名聞外國,尺素短劄,流布人間,爭購寶之。」至清時,康熙愛之,讚曰:「華亭董其昌書法,天姿迥異。其高秀圓潤之致,流行於楮墨間,非諸家所能及也。每於若不經意處,丰神獨絕,如清風飄拂,微雲卷舒,頗得天然之趣……其昌淵源合一,故摹諸子輒得其意,而秀潤之氣,獨時見本色。草書亦縱橫排宕有致,朕甚心賞。董其昌用墨之妙,濃淡相間,更為絕。臨摹最多,每謂天姿功力俱優,良不易也。」在帝王的提倡下,董書雄踞天下。

本卷獲海上金石書畫大鑑藏家吳昌碩題跋「此董書之精且真者」,與張大千客居日本東京時題跋「趙文敏而後山陰正脈,此公一人而已」,對董其昌此卷書作持肯定與讚賞態度,由大千先生題識上款「伯堇」宗長兄,可知原藏家係當時駐日公使張伯謹先生,其收藏精雅,帝圖藝術拍賣會前亦徵得于右任為張伯謹所書草書五言聯,亦是精品佳作。此件名蹟復經吳昌碩、張大千兩大家題跋,亦為知名藏家張伯謹遞藏,如今有幸獲觀全卷品項完美,明代金箋紙寶光內含墨韻自然,得者殊堪珍重。