齊白石Qi Bai-Shi

1864-1957

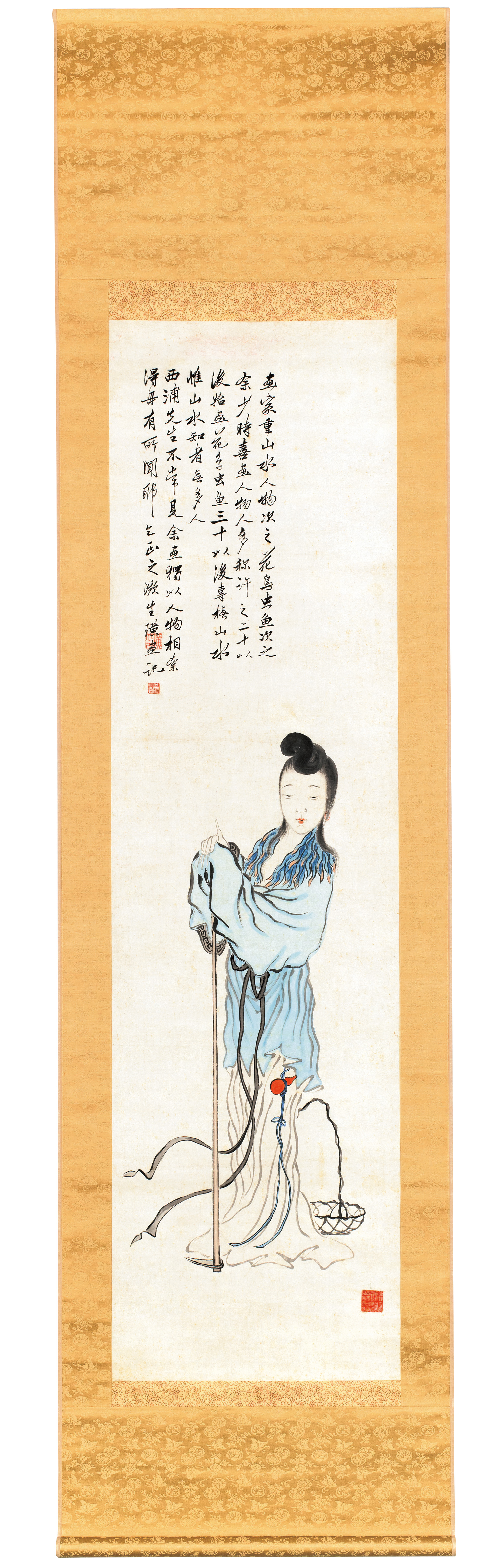

黛玉葬花圖

NT$ 2,000,000-3,000,000

RMB¥ 400,000-600,000

HK$ 500,000-750,000

-

媒材/尺寸

立軸 設色 紙本, 148.5x40.5cm

-

款識

畫家重山水、人物次之、花鳥虫魚次之,余少時喜畫人物,人多稱許之,二十以後始畫花鳥虫魚,三十以後專撫山水,惟山水知者無多人。西浦先生不常見余畫,獨以人物相索得,毋有所聞耶。乞正之,瀕生璜畫記。

-

鈐印

璜印(朱),白石草衣(白)。

押角章:菟絲從長風根莖無斷絕無情尚不離有情安可别(白) -

來源

出版:

1.《養和堂珍藏書畫集》,國泰美術館,1980 年,編號48。

2.《三石選集》,鴻禧美術館,1980 年,P.136-137。

3.《中國書畫1:人物畫》,光復書局,1981 年,P.130。

4.《鴻禧集珍》,北京中國歷史博物館,1996 年,P.83。

5.《中國美術の精華》,臺北鴻禧美術館,2001 年,P.56。 -

賞析

帝圖藝術拍賣會徵得齊白石早歲傑作《黛玉葬花圖》可謂筆墨傳神,紅樓遺韻,稀世「齊美人」珍品再現寶島。白石早年精工之筆落款瀕生、璜,經查「瀕生」是齊白石早期的重要別號,得名於其拜師胡沁園、陳少蕃的學藝時期。1889年(25歲)齊白石拜入胡沁園門下學畫,胡氏為其改名「璜」,並取號「瀕生」,寓意「瀕臨重生」,象徵其從木匠向文人畫家的身份蛻變。此號伴隨他直至1919年定居北京前,成為其早期創作(約20歲至55歲)的主要署名之一。

齊白石早年曾深入研究傳統人物畫,尤其對古典文學題材情有獨鍾。此幅《黛玉葬花圖》創作於其藝術風格尚未完全轉向大寫意之前,屬於其早年「精工細寫」時期的代表作品。白石老人雖以花鳥草蟲聞名,但其人物畫同樣筆力深厚,此作堪為其人物仕女畫中的瑰寶。《黛玉葬花圖》的創作係為懂得欣賞其人物畫的西浦先生特別繪製,這種訂製創作恰是中國文人畫傳統的典型精品,絕非酬應作品所能比。

《紅樓夢》中的黛玉葬花,是中國文學史上最具詩意的場景之一。齊白石最鍾情的紅樓人物也正是林黛玉,他雖臨摹過《紅樓夢》全部繡像,但流傳於今的紅樓人物均作《黛玉葬花圖》,又在其詩稿與日記手稿中,黛玉之名亦頻頻出現。白石以獨特的筆墨語言,將黛玉的孤高與哀愁表現得淋漓盡致,既符合傳統仕女畫的審美,又帶有齊氏特有的拙樸趣味,當得「齊美人」第一者。黛玉刻畫神韻生動,其面容以淡墨勾勒為主,衣紋流暢婉轉,寬衣飄帶,隨風輕揚,紅葫蘆點綴其間,增添畫面色彩對比。黛玉手持尖鋤佇立,身旁竹籃已空,暗示著落花已埋香冢,其面容神情刻畫細膩,眉目含愁望遠凝思,完美再現了黛玉「葬花泣紅」的淒美心境。

必須一提的是,畫中右下押角章「菟絲從長風,根莖無斷絕。無情尚不離,有情安可别」白文印,堪稱全幅最富文學深意的點睛之筆。此句引用漢樂府《古絕句》意象,以寄生植物菟絲子為喻並寄託綿長永繫的情感,既隱合黛玉葬花的文學情境,又暗喻藝術傳承的生生不息。「菟絲從長風」此方印文所蘊含的傳承意義,更為收藏大家們賦予了文化延續的代表象徵,得者寶之。

齊白石人物仕女畫作品數量稀少,尤顯彌足珍貴。《黛玉葬花圖》為齊白石早期人物畫代表作,融合文學典故與精湛畫藝,並展現其獨具一格的印學風格,三者交織,成就非凡。畫中題識更是白石自述創作階段的珍貴紀錄,具備高度文獻與藝術價值。此作誠屬難得佳構,為研究齊白石藝術風格演變提供重要實物,更受到諸方家識者所矚目,市場潛力當是不言而喻。