清代 十八世紀 宮廷工藝 釋迦牟尼佛坐像

NT$ 600,000-1,000,000

RMB¥ 120,000-200,000

HK$ 150,000-250,000

-

媒材/尺寸

立軸 重彩設色絹本, 182x96cm

-

來源

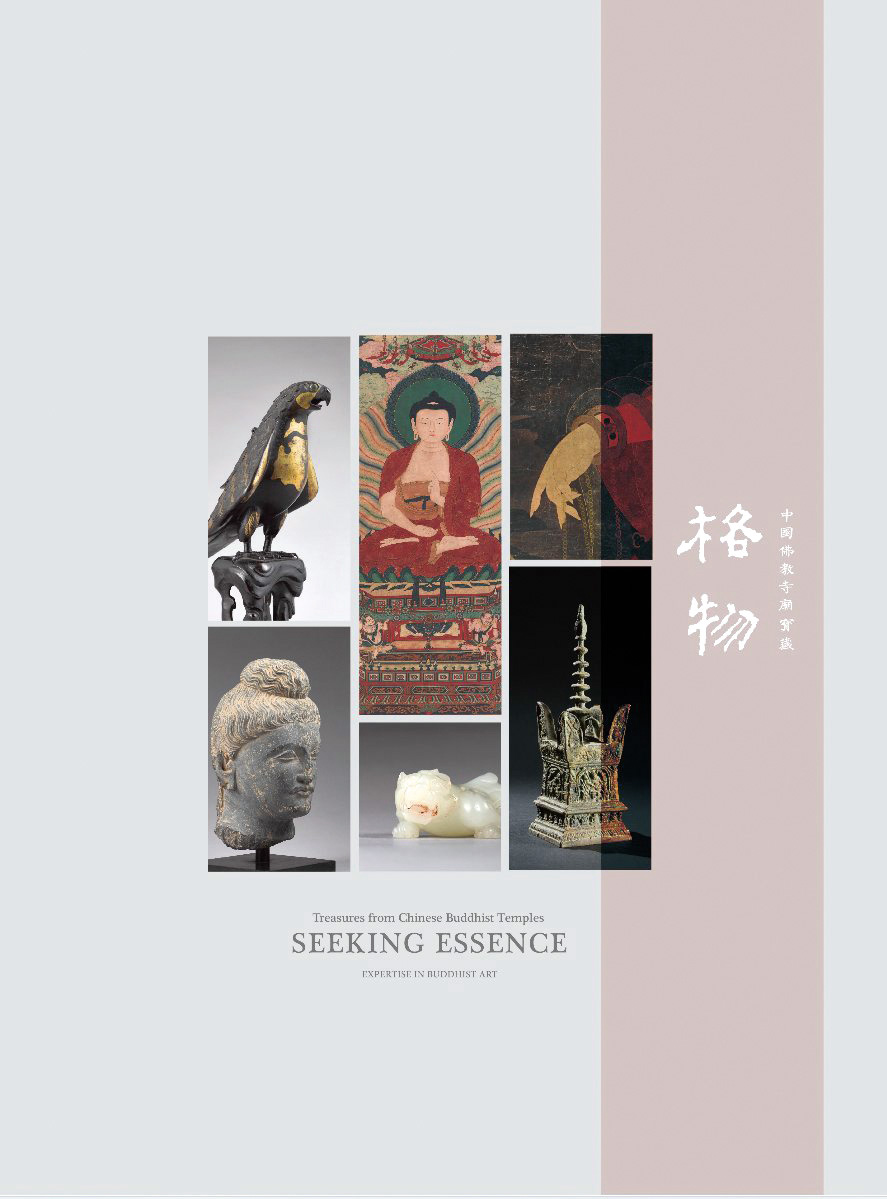

出版:《中國佛教寺廟寶藏- 格物》,藏新藝術有限公司,2021,展品7,P. 40-43。

-

賞析

佛畫之美-應真藏

佛教於漢代傳入中國,至魏晉南北朝日漸繁盛,隨著佛教經典的翻譯與傳播,佛畫逐漸發展成為傳遞佛教思想、紀錄佛教歷史的重要媒介。這些畫作不僅展現出佛教的莊嚴、智慧、寧靜與慈悲,更體現當時社會的審美取向與藝術水準,具有高度的文化與藝術收藏價值。

傳說中,中國最早的佛畫可追溯至東漢明帝時期,當時蔡愔自西域帶回優填王所繪的釋迦倚像原型——一尊旃檀木雕像,為佛教造像傳入中國之濫觴,雖已不存,卻奠定了後世佛畫的基礎。三國時期的東吳畫家曹不興被視為中國最早的佛畫家,其作品深受西域風格影響,能由臨摹進而自出機杼,一揮而就,開創佛畫藝術之先河。其後,衛協、顧愷之等六朝畫家延續此風,從寫意進展至工細,風格日趨臻麗,為佛畫發展注入深厚底蘊。

隨著時代推進至北朝、隋唐、五代、宋元等朝代,佛教在中國日漸完備,社會風氣崇尚華麗,藝術創作亦達巔峰。此時的佛畫除了承載宗教教化功能,亦漸具審美價值與收藏意義。敦煌莫高窟即為佛畫藝術與宗教信仰結合的極致體現,洞窟中保存的壁畫題材豐富、色彩瑰麗,內容涵蓋佛像、經變、佛教故事及供養人像等,反映出當時民間對佛教的虔誠與藝術的高度發展。

尤其在隋唐至五代期間,佛畫創作題材與技法日臻成熟,兼具宗教與藝術價值,不僅作為教化工具,也作為觀賞與供奉之物,逐漸形成典範,為後世佛畫收藏奠定風格基準。此一時期的佛畫,至今仍為收藏界所重,具備極高的藝術、歷史與文化價值。