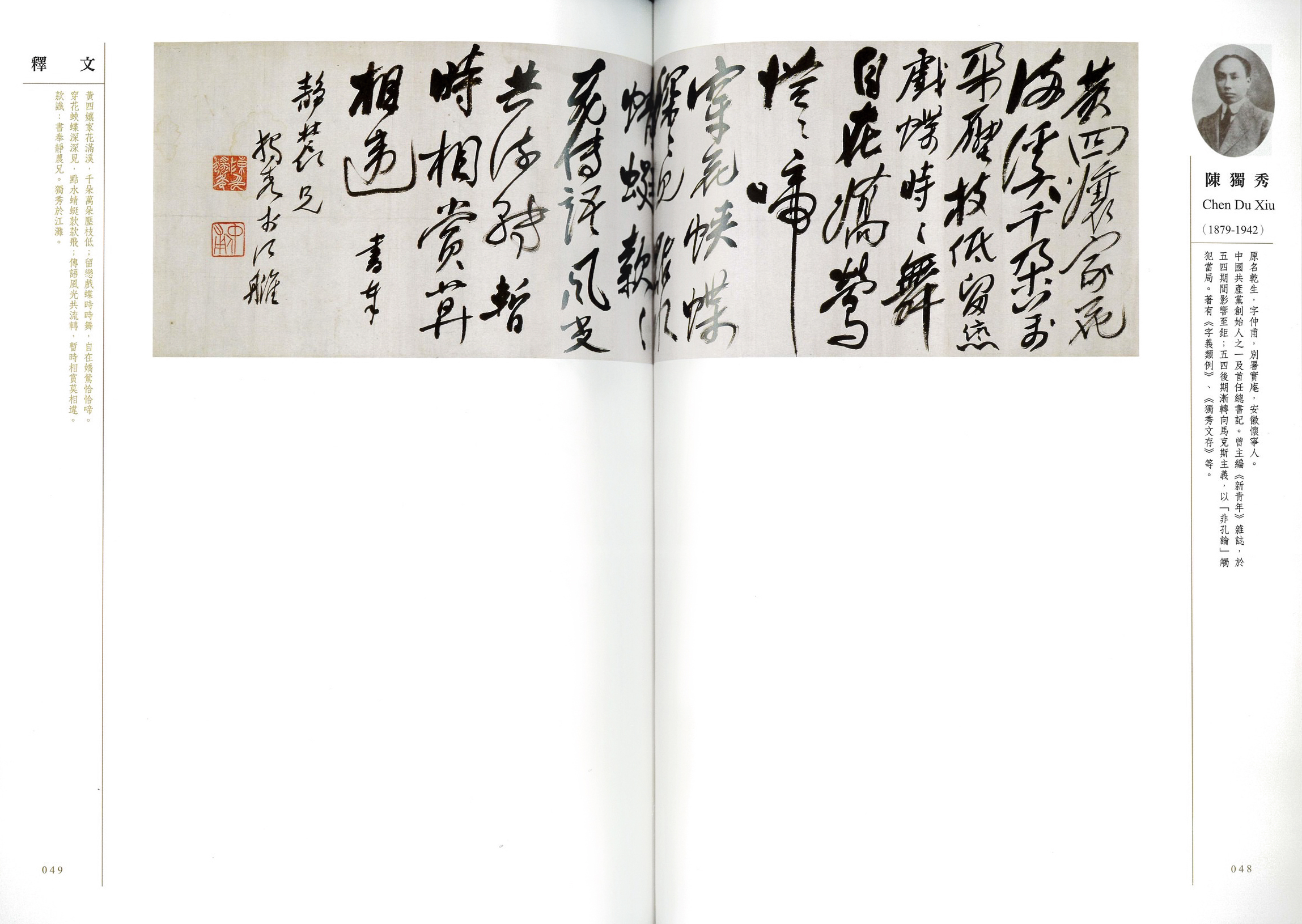

陳獨秀Chen Du-Shiou

1879-1942

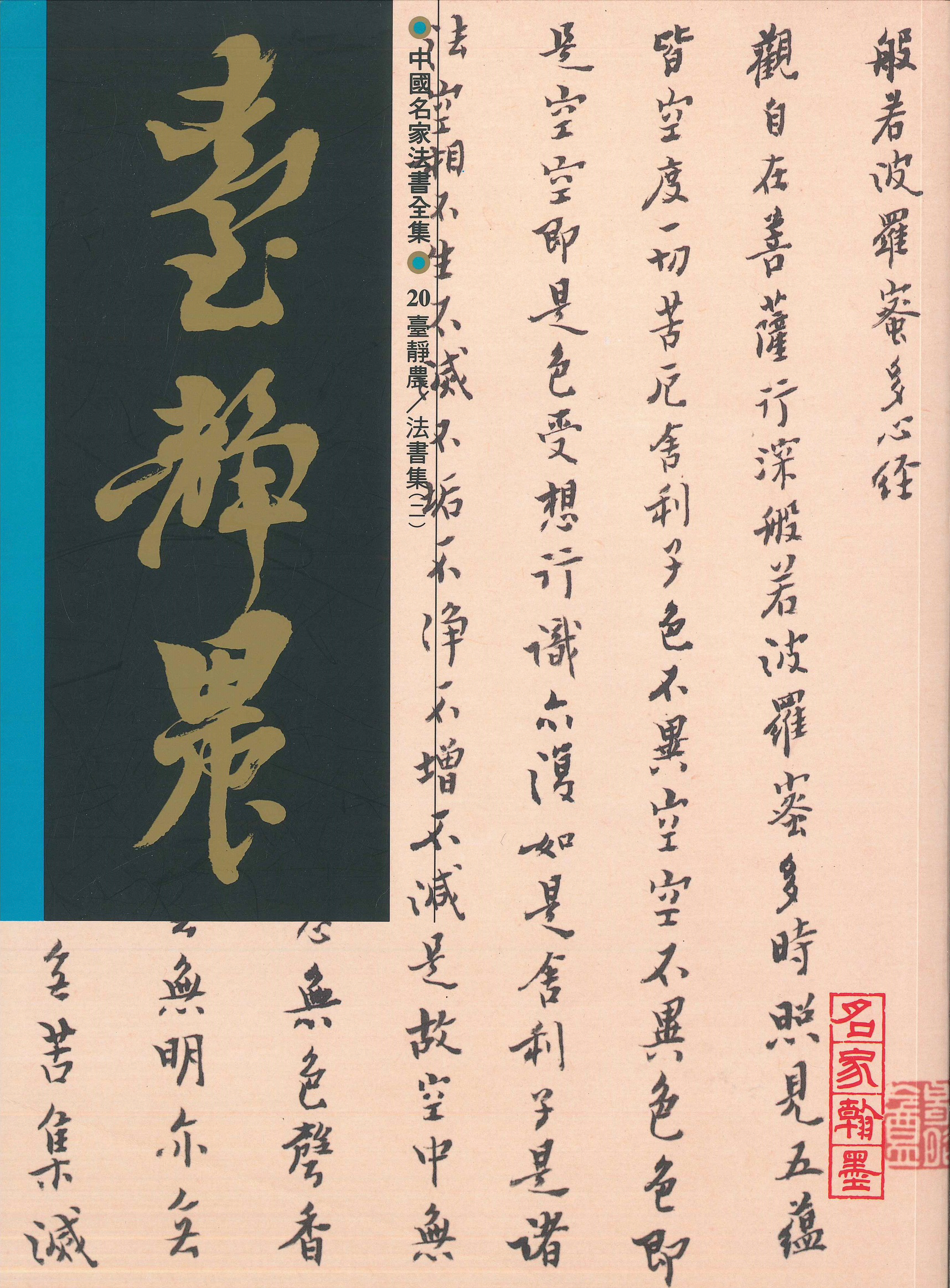

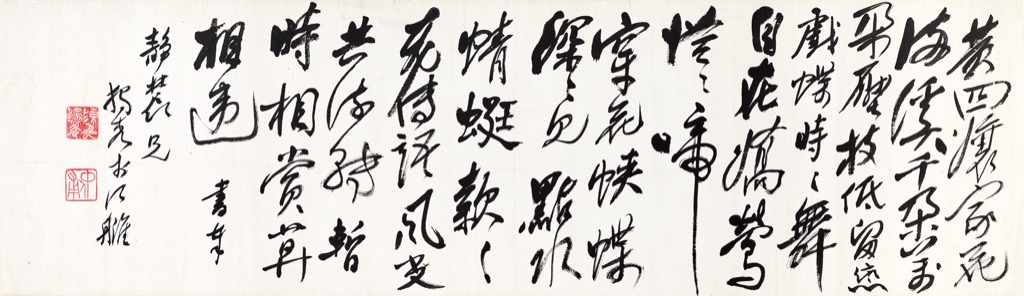

行書杜甫詩二首

NT$ 5,000,000-8,000,000

RMB¥ 1,000,000-1,600,000

HK$ 1,250,000-2,000,000

-

媒材/尺寸

手卷 水墨 紙本, 24x83cm

-

款識

黃四孃家花滿溪,千朵萬朵壓枝低。留戀戲蝶時時舞,自在嬌鶯恰恰啼。穿花蛺蝶深深見,點水蜻蜓款款飛。傳語風光共流轉,暫時相賞莫相違。

書奉靜農兄,獨秀於江?。 -

鈐印

陳獨秀印(白)、仲甫(朱)。

-

來源

出版:《大風起兮─民國初年知識份子文化救國》,財團法人何創時書法藝術文教基金會,2012年,P.49。展覽:「大風起兮─民國初年知識份子文化救國歷程特展」,中正紀念堂-中正藝廊,2012年10月10日至12月3日。

-

賞析

陳獨秀(1879-1942),字仲甫,號實庵,1914年始用筆名獨秀,安徽省安慶府懷寧縣人,中國近現代思想家、政治家、革命家。1915年,他創辦了《新青年》雜誌,是新文化運動的主要開創人和領袖之一。1920年起,他是中國共產黨主要創始人之一及初期領袖,但於1927年因中國國民黨清黨,中共遭到重大打擊,被共產國際認為負領導責任而被迫辭職,1929年因中東路事件中反對當時中共提出的「武裝保衛蘇聯」的口號,並以托洛斯基主義立場批評中共,被中共開除黨籍。後成爲中國托洛斯基主義早期領袖之一,對史達林主義進行了批判,1931年建立中國共產黨左派反對派。1932年被國民黨政府判處「以文字為叛國之宣傳」罪,1937年因抗日戰爭爆發提前出獄,後脫離托派組織,並開始反思蘇聯模式的缺陷,進一步批判史達林的極權主義,1942年在四川江津去世。陳獨秀一生經歷複雜,對他的評價也複雜,而且隨時間變化。關於新文化運動,他自稱「蔡先生(元培)、適之(胡適)和我,乃是當時在思想言論上負主要責任的人」,1940年代,胡適稱他爲「終身的反對派」,「從苦痛的經驗中悟得近代民主政治的基本內容」。

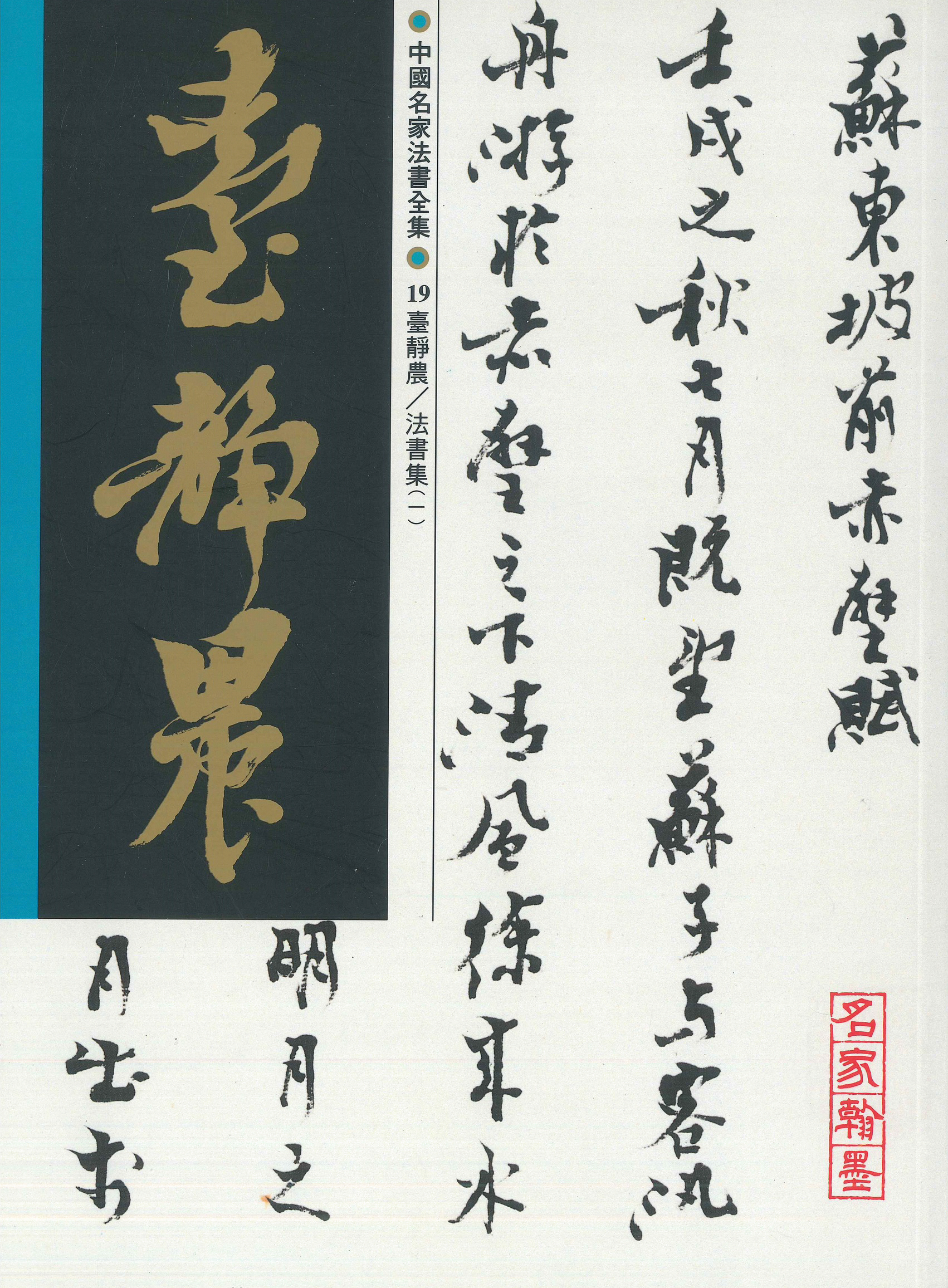

臺靜農則不僅是一位執教鞭達20年之久的國立臺灣大學中文系主任而譽滿寶島的教育家,還是書畫家與詩詞家。他桃李滿天下,還是新文化運動領袖胡適、陳獨秀及魯迅與其密友許壽裳的摯友。臺靜農畢生忠厚篤實,謙虛謹慎,一生助人為樂。臺靜農中學未畢業即到北京大學旁聽,旋在北大國學研究所半工半讀,這使他認識了胡適導師。這時,正是五四運動興起之際,他在此時結識支持新文化運動的魯迅先生。1925年,在魯迅先生發起並大力支持下,李霽野、韋素園與臺靜農等籌辦的新文學社團「未名社」,在北京紅樓附近誕生。臺靜農是其重要成員,也是深受魯迅賞識的一位積極作者,「未名社」為臺靜農出版了兩部書:即《地之子》與《建塔者》。1926年,臺靜農還寫了一部《關於魯迅和他的作品》(未刊稿)。

1980年8月,臺靜農在《傳記文學》上發表《「早期三十年的教學生活」讀後》。他在文中敘述陳獨秀先生38年前在貧病交迫中著書的最後拼搏精神,為世人留下難忘的烙印。他是這樣寫的:「獨秀晚年患血壓高,經常不含食鹽,猶能深思著述,完全由精神支持。尤其當血壓過高時,不能伏案執筆,則不吃東西,硬將血壓餓下去。鄉居無醫無藥,只此一法,如是者不止一次,他終於完成了他的著作十分之九而去世了。」

香港《明報月刊》曾有關於陳獨秀的文章,其中林文月女士以《陳獨秀自傳手迹現身臺灣》為題,寫的是陳獨秀與臺靜農一段可歌可泣的交誼。一個是共產黨創始人之一,一個是「資產階級知名文化人」,兩人竟結成患難的生死之交,可稱異數。1940年陳獨秀把在獄中寫的30多頁自傳手稿贈予臺靜農,日後更將之祕密携到臺灣。在臺灣「動員勘亂時期」的白色恐怖中,臺靜農在家中悄悄地托裱並自製夾板作前後面板保護好,珍之重之。對已有三次牢獄之災的臺靜農,一旦泄漏消息,難免有生命之虞。一個是臨終前「托孤」(陳獨秀逝於1942),一個是臨危受命,情同手足,至死不渝。這種為朋友兩肋插刀的情誼,其感人力量足以驚天地、泣鬼神。另有《陳獨秀晚年在江津》一文,寫盡陳獨秀晚境淒涼景況,陳獨秀到處遭受冷遇和白眼,生活窘迫,捉襟見肘,最後客死江津。陳獨秀是中國共產黨的締造者,若以今天的時髦話來說是:「他打造了中國共產黨。」毛澤東曾對傅大章說:「陳獨秀是五四運動時期的總司令,我在北大的時候,受他的影響比任何人都大,我算是他的學生。」(羅學蓬:《陳獨秀晚年在江津》)陳獨秀1937年出獄,中共中央曾要他公開發表聲明承認錯誤,但遭他峻拒,最終他被自己創立的共產黨所遺棄。最近重讀陳獨秀一篇文章《人生真義》,可為他的悲劇人生作一注腳。

陳獨秀對「人生意義」的演繹,實事求是、入木三分。他強調的是個體生命價值。如果沒有對個人生命價值的尊重,一切主義,包括社會主義、自由主義等都是空話。陳獨秀這些話即使放諸今天,也是言之成理的。但是在當年已完全政治化、教條化了的共產黨,個人利益只能絕對服從集體(黨)的利益,個性已淹沒在口號式的政治宣傳中。陳獨秀不講「獻身」的空話,也不講「毫不利己,專門利人」的大話,深諳生命的價值與尊嚴,不愧是新文化運動的開山領袖。可惜他不是吃政治飯的人,欠缺的是政治手段和政客的狡黠,不屑於政壇上翻雲覆雨的卑劣伎倆,難怪他的生命以悲劇收場。陳獨秀只是一介書生,他被時代推上政治舞臺,扮演不太能勝任的角色。但他畢竟也有書生的正直和誠實,因此贏得許多崇敬者、知音。陳獨秀倒沒有白活,晚年能得臺靜農這一知己。此外,陳獨秀具有作為一個獨立知識分子的狷介精神,使後人不勝緬懷,應該說一生無憾了。

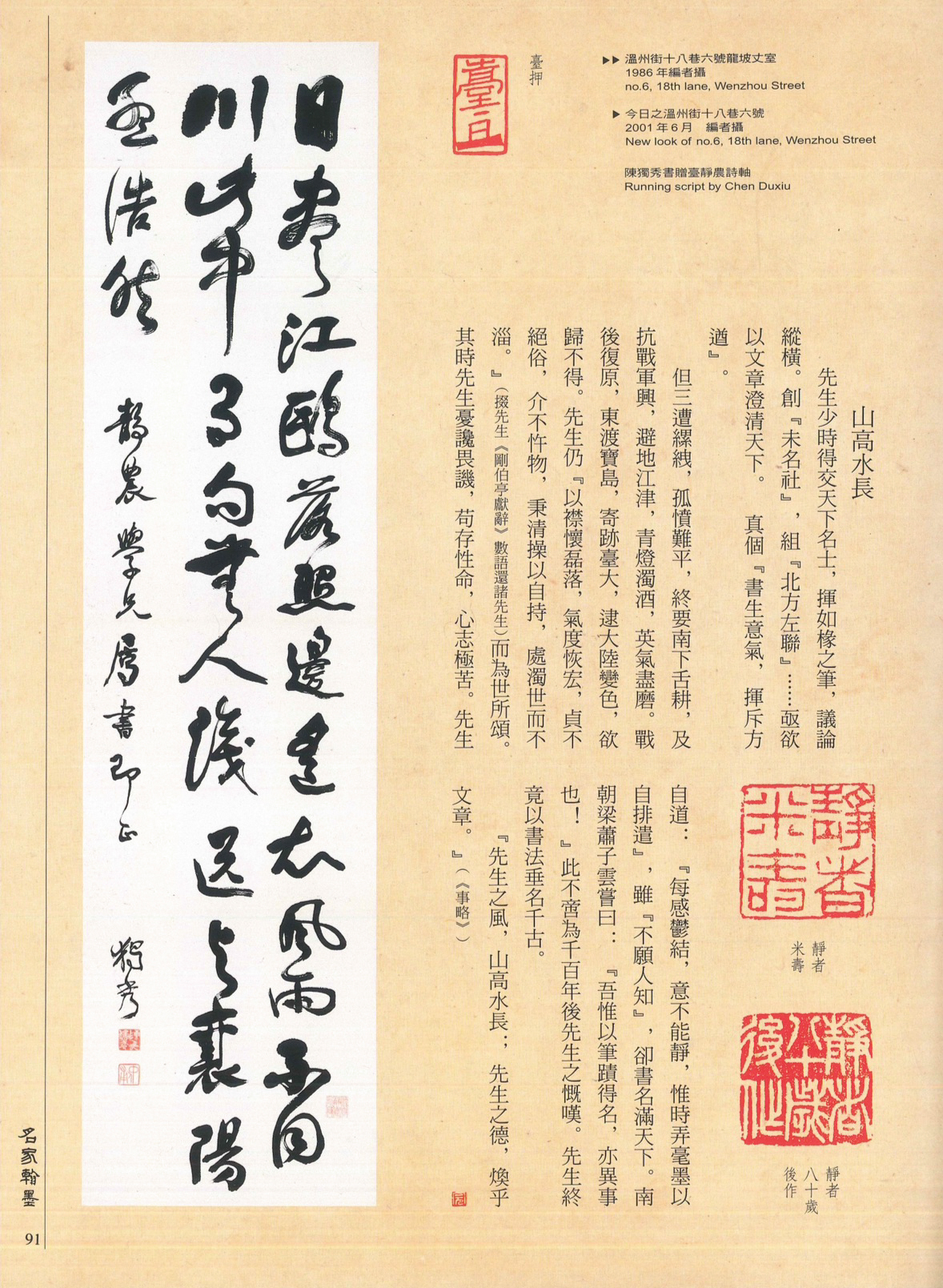

陳獨秀與臺靜農的父親是同鄉舊識,也是沈尹默少年時代在杭州的朋友,後來又在北京大學共事過。陳獨秀生命中最後四年卻與臺靜農成了忘年之交,臺靜農當時借住在在江津縣白沙鎮富紳鄧燮康的莊園,與陳居處兩地相距3小時水路,於是經常相約會面,臺靜農也是陳獨秀旅居江津時期聯繫不多的兩三人之一。臺靜農晚年在《憶陳獨秀先生》文中,描述陳獨秀寫字的情形「我準備了紙筆,請他寫字,因他早年喜歡書法……他說多年沒有玩此道」,靜農先生讚譽陳氏書法「體勢雄健渾成,使他驚異,不特見其功力,更見其襟懷,真不可測!」

由臺靜農保存下來的陳獨秀墨跡相當多,單書信便有百餘封,其他還有題贈詩文等。陳獨秀在少年時代就曾評沈尹默書法「其俗在骨」,使沈尹默痛下決心學書,一改舊時習染。由於對書法品味追求的不同,陳獨秀在四川時期與臺靜農論書時,仍認為沈尹默的書法固然有其非凡的功力,可惜「字外無字」是其貧乏處。並認為學帖不是正途,臺靜農雖受教於沈尹默卻不走二王路子,除了自身的審美取向外,或許也認同了同鄉前輩陳獨秀的見解。

陳獨秀長臺靜農23歲,二人的交往始於四川白沙時期,在臺北出版的《臺靜農先生珍藏信札》書中僅陳獨秀致臺靜農的就有104封,大都是談文史、聊書法的內容。臺靜農其時剛從臨摹王覺斯改學倪元璐,就是受到沈尹默影響,因沈氏認為王書「爛熟傷雅」,而臺靜農在得見張大千所贈倪元璐書雙鉤本及真跡之後,「也翫其格調生新,為之心折」。自1938年8月流寓江津,陳獨秀在這裡度過了人生最後四年,他曾賦詩一首:「除卻文章無嗜好,世無朋友更淒涼。詩人枉向汨羅去,不及劉伶老醉鄉。」這首詩儼然是他貧困生活的真實寫照。老友潘贊化看望他,他一再挽留老友吃完午飯再走。結果,潘贊化吃了一頓馬鈴薯宴。下酒的菜是乾辣椒炒馬鈴薯絲,吃飯的菜是馬鈴薯片、馬鈴薯條,主食還是馬鈴薯。相別時,陳獨秀依依不捨,潘贊化差點流下眼淚,他心裡清楚,陳獨秀來日無多,過不了兩三年了。世交晚輩葛康素探望陳獨秀,寫文章道:「先生老矣,著布衣,鬚髮斑白,惟精神矍鑠,尚未失少年豪俊之氣。」潘贊化和葛康素所言皆為憶舊,沒有多少微言大義,兩者文字互見,頗為傳神。陳獨秀不是沒錢,他是不要別人的錢。蔣介石沒少派人送錢給他,許以高官厚祿,均被他拒絕。

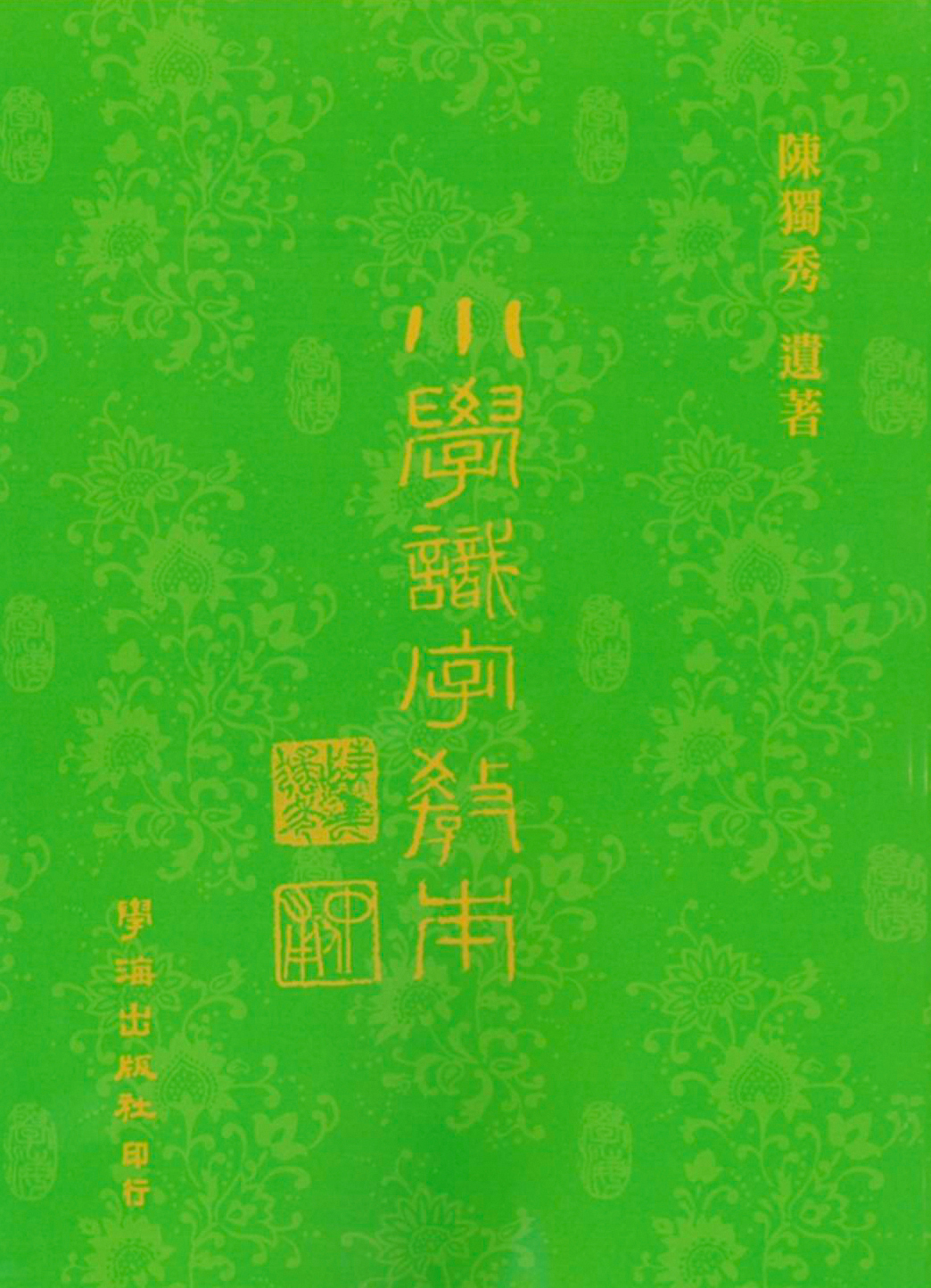

江津4年,陳獨秀將全部心血都放在文字學的研究和著述。《寄沈尹默絕句四首》一詩中,有「不辭選懦事丹鉛」者,即指他正在撰著《小學識字讀本》一事。古稱「小學」的漢語言文字學,實為大學問。臺先生家中有《陳獨秀音韻學論文集》,他不僅是書法大家,更是研究漢語言文字學的大學者。在南京獄中,他撰成《中國古代語言有複聲母說》《實庵字說》《古音陰陽入互用例表》等多篇文字學論著,而撰著這部學術力作,也始於獄中,經歷了十個年頭,直到病逝還未完成。那時的江津,「敵機每日光顧,江津城天天有警報,人心慌亂」,著作草稿又遭盜竊,而他常左耳轟鳴,右腦陣痛,「寫信較長,都不能耐」。在干戈滿地的亂世,抱病困居在西南一隅,已是不易,但從他在與友人信中寫到「識文字善教育之道」「以竟《新青年》未竟之功」,不由令人慨然!

臺靜農常用印章,其中一方是「身處艱難氣若虹」,出自陳獨秀在南京獄中寫的一副詩聯:「行無愧怍心常坦,身處艱難氣若虹」。當年陳獨秀書此聯時,何曾想到這七個字後來竟成了臺靜農自我心境的表白,還有那深埋心底無法忘卻的故人之思。晚年,臺靜農撰有《酒旗風暖少年狂——憶陳獨秀先生》一文,寫得情衷而思深。江津往事在他筆下歷歷在目,音容笑貌一幕幕重現,為後世留存了暮年陳獨秀日常瞬間:「晚飯後,我們父子陪他聊天,他談笑自然,舉止從容,像老儒或有道之士,但有時目光射人,則令人想像到《新青年》時代文章的叱吒鋒利。」

臺靜農先生過世後,家屬與門生整理遺稿與書籍,其中有不少珍貴史料,陳獨秀致臺先生的手札就超過一百件以上,可說是海峽兩岸私人保存陳獨秀原始資料數量最多的。這批手札絕大多數是陳獨秀晚年在江津時期給臺先生的書信,由於是不經修飾的原件,更能夠具體反映陳氏生命最後階段生活狀況的真實面貌。因為臺先生早年與左派文人有來往,曾經因此而坐牢三次,而他又與陳獨秀關係密切,故渡海來臺後,自然成為白色恐怖時期有關單位盯哨的對象,這些手札能一直保存到現在而不丢失,可以想見是要冒極大的風險,由此更能窺見臺先生對陳獨秀文字的重視,兩人交誼情感深厚可想而知,從這些手札與墨寶可考察兩人關係,及陳獨秀晚年在江津的情形。

在江津與陳氏往來密邇的臺靜農所扮演另一角色,是作為陳獨秀與國民黨官方機構教育部、編譯館的溝通橋樑,聯繫出版事宜。了解這層關係,便知臺靜農何以有陳獨秀覆陳立夫函等信件。陳獨秀在江津時期的最後歲月,可說是把整個生命投注在《小學識字教本》一書的寫作,經查中央研究院歷史語言研究所傅斯年圖書館保存有三套當時的《小學識字教本》草紙油印本,每套兩冊,封面有陳獨秀毛筆題字「小學識字教本」,並鈐有「陳獨秀印」白文、「仲甫」朱文兩方印章,凝重古樸。陳獨秀晚年在江津寫作《小學識字教本》,少數有來往的至交,臺先生是不能忽視的關鍵人物之一。

1989年臺大規劃將溫州街18巷的一些老舊宿舍改建為新式大樓,通知各住戶搬遷。臺先生的宿舍在溫州街18巷6號,那是棟他1947年自大陸渡海來臺任教於臺灣大學中文系居住慣了的日式木造老屋。臺先生搬家後不到一個月,因為飲食困難,到臺大醫院檢查,纏綿病榻十個月,於1990年11月9日去世。1990年歲暮冬日午後,臺益公(臺先生的么兒)。將陳獨秀先生的早年自傳手稿託付給了林文月女士。

林女士憶述:「關於和魯迅、陳獨秀二位先生的交往情形,初時臺先生是絕口不提的。當時臺灣正處戒嚴時期白色恐怖狀態,而他自己2、30年代在大陸曾三遭牢獄之災,所以對於曾有過左傾現象的人物的話題格外謹慎,是可以瞭解的。那時課外在府上書房裡的言談,他對比較親近的學生們也都不願稍及於那些敏感的往事。而即使戒嚴法解除,言論稍稍自由以後,他對於外界有關這些問題的訪談也還是避開不願多談。關於陳獨秀先生,他和我們談得最多的是《小學識字教本》的事。臺先生十分推崇這本書,臺先生最遺憾的是他和陳獨秀先生兩人從未曾合影過。」「大概是由於這個緣故,他格外重視這份自傳稿,其實,這份傳記並不完整,只書寫了30多頁,終於陳氏17歲應鄉試時。不過,在最後一頁卻另題書兩行字:「此稿寫於1937年7月、16至20,五日中,時居南京第一監獄,敵機日夜轟炸,寫此遣悶,茲贈靜農兄以為紀念1940年5月5日獨秀識於江津。」題簽致贈此稿時,兩人相識僅一年多。當時尚未有影印機複製的方便,陳獨秀先生把手書的唯一自傳原稿贈送給小於自己22歲的新識朋友,足見其推心置腹引為知己的情形。這份情誼值得珍惜紀念,或者更甚於合影。而以陳氏其人知名度之高,此傳稿書寫時又值在獄中的敏感時間,可以想見臺先生受此厚禮,是如何小心翼翼收藏,其後又如何戰戰兢兢攜帶來臺。何況,他自己曾經歷過三次牢獄之災,所以對於這些文字一直是保持著極度的秘密。」

中央研究院中國文哲研究所籌備處(今「中國文哲研究所」前身),臺先生過世後遺留下的各類手書文稿和親舊信札正符合其旨,而且他生前是文哲研究所籌備處的諮詢委員,所以籌備處計畫為臺先生整理出版類似的書。1993年2月,《臺靜農先生輯存遺稿》由文哲所籌備處出版。以百余封信札為基礎,另加入陳氏寄贈先生的詩文、題字,同時也把自傳稿附入。這本專收陳獨秀先生手跡的書稱為《臺靜農先生珍藏書札(一)》共370頁,於1996年6月出版。2001年12月,為紀念臺先生百歲冥誕,臺大中文系特別舉辦學術研討會,臺大總圖書館則同時展出臺先生的書畫手跡。展覽結束後,圖書館五樓的特藏室便收藏了他的重要手跡。

此次上拍這幅當年因故未入公藏的陳獨秀行書錄杜甫詩二首,讓我們得以親炙陳氏「體勢雄健渾成,功力深厚,更見襟懷」的獷達書風,款書末尾江「?」、「?」字出於《說文解字》,體現陳氏身為文字學家的獨到一面,所鈐「陳獨秀印」、「仲甫」二印,俱與前述《小學識字教本》及江津時期書贈臺靜農父子書作的鈐印完全一致。本件作品體現了陳獨秀與臺靜農二人無比特殊的情義之交,兼有鄉誼與如兄弟般厚情的生死摯友,在戰亂中極其艱困的生活環境下,猶能用性命守護的動人情境。作品雖僅薄紙一張,但它承載的歷史厚重感與蘊含其中的珍貴情誼猶如千鈞之重!更是書作流傳當世所無可替代的意義!

註:本文參考「維基百科」,及潘耀明、張連春、吳銘能、林文月諸先生之大作,謹此說明。

.jpg)

.jpg)